Dalai Lama – La saggezza della felicità

Titolo originale: Wisdom of Happiness

Anno: 2024

Nazione: Svizzera, Stati Uniti d’America

Genere: documentario

Casa di produzione: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke, Mons Veneris Films

Distribuzione italiana: Wanted Cinema

Durata: 90 minuti

Regia: Barbara Miller, Philip Delaquis, Manuel Bauer

Sceneggiatura: Barbara Miller, Philip Delaquis

Fotografia: Manuel Bauer

Montaggio: Isai Oswald, Mike Selemon

Musiche: Ariel Marx

Attori: Dalai Lama

Trailer di “Dalai Lama – La saggezza della felicità”

Informazioni sul film e dove vederlo in streaming

Dalai Lama – La saggezza della felicità è un documentario internazionale realizzato in occasione del novantesimo compleanno di Sua Santità Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, celebrato il 6 luglio 2025. Il film è diretto dai registi svizzeri Barbara Miller e Philip Delaquis, già noti per opere che affrontano tematiche sociali e spirituali con uno sguardo profondo e autoriale. Miller ha firmato documentari come #Female Pleasure e Forbidden Voices, incentrati sulla libertà femminile e la difesa dei diritti umani, mentre Delaquis ha diretto E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea, dedicato all’architettura e alla visione artistica della celebre designer.

La produzione, durata sei anni, ha coinvolto le case svizzere Das Kollektiv für audiovisuelle Werke e Mons Veneris Films, con la partecipazione di Walo Kamm, Tashi Albertini-Kaiser, Tobias Asch, Hanspeter Maurer-Adotsang e Monlam Maurer-Adotsang. Richard Gere e Oren Moverman hanno ricoperto il ruolo di produttori esecutivi. Gere, da anni attivista per la causa tibetana e amico personale del Dalai Lama, ha sostenuto attivamente il progetto, promuovendo la pellicola personalmente.

Ho incontrato Sua Santità il Dalai Lama per la prima volta nel 1982. Studiavo il buddhismo da un po’ di tempo, soprattutto con maestri Zen. Il mio orientamento era giapponese, ma mi affascinava la tradizione tibetana. Avevo una lettera di presentazione per incontrare Sua Santità a Dharamsala, nel nord dell’India, dove vive ancora oggi dopo la fuga dall’invasione cinese del Tibet nel 1959. L’incontro fu straordinario. La sua compassione, la sua saggezza, la sua capacità di comprendere le persone e di comprendere me erano incredibilmente potenti—nonostante sia una persona completamente semplice e concreta, qualunque cosa significhi. Sono suo allievo da quasi 45 anni, quindi è ovvio che ha avuto un impatto enorme su di me.

Ho visto un montaggio preliminare del film e ho trovato che il materiale fosse straordinario. L’intento del film era molto ampio, ma anche estremamente personale. Non avevo mai visto riprese di Sua Santità in cui guardava direttamente in camera e condivideva così apertamente la sua visione del mondo. È un filmato incredibile. Ho trovato che il film fosse audace e innovativo nel suo approccio: cercava di raccontare la storia di Sua Santità, del buddhismo e delle nostre domande su come creare felicità per noi stessi e per gli altri. Ma ho anche pensato che la mia conoscenza di Sua Santità e i miei decenni di esperienza con il buddhismo potessero essere utili. Così, quando mi hanno chiesto di partecipare, ho detto sì. Poi ho coinvolto Oren Moverman, regista, sceneggiatore e produttore, un mio caro amico e collaboratore di lunga data. Anche lui è rimasto molto colpito da ciò che ha visto, così ci siamo immersi nel progetto, abbiamo rielaborato il montaggio, aggiunto nuovo materiale e affinato il messaggio per renderlo ancora più chiaro. È stato un lavoro meraviglioso. Credo che oggi ci sia un grande bisogno di riconnetterci con una comprensione più ampia di chi siamo come individui, di cosa sia la realtà e di come tutti noi stiamo cercando di raggiungere una qualche forma di felicità, se non la felicità assoluta. E ci sono modi per farlo. Il buddhismo ce lo insegna. Il Dalai Lama ce lo insegna. E credo che, per tutta la sua vita, nonostante le difficoltà affrontate per sé e per il suo popolo, sia riuscito a mantenere la sua apertura, la sua compostezza e il suo immenso impegno nell’aiutare tutti gli esseri viventi. Per lui, nessuno è un nemico. Siamo tutti insieme in questo viaggio.

Dichiarazione di Richard Gere

La fotografia principale è firmata da Manuel Bauer, storico collaboratore e amico del Dalai Lama, affiancato da Quinn Reimann. Il montaggio, è curato da Isai Oswald e Mike Selemon.

Presentato in anteprima mondiale l’8 ottobre 2024 al Zurich Film Festival, nella sezione Gala Premiers, il film ha intrapreso un percorso festivaliero ampio e articolato, toccando manifestazioni cinematografiche di rilievo internazionale. La sua presenza è stata registrata in contesti eterogenei, da Woodstock a Dharamshala, da Solothurn a Lugano, fino a Locarno, dove ha partecipato nella sezione Panorama Suisse.

La distribuzione globale ha seguito una traiettoria frammentata ma significativa, con uscite scaglionate in Svizzera, Germania, Grecia, Giappone e Stati Uniti. In quest’ultimo contesto, la proiezione è stata accompagnata da un’introduzione di Richard Gere a Manhattan, a testimonianza del suo coinvolgimento personale e del valore simbolico attribuito al progetto. In Italia, il film ha assunto una valenza rituale e comunitaria, diventando protagonista dell’evento di chiusura del Vesak 2025, la principale festività buddhista, celebrata a Milano dall’Unione Buddhista Italiana. Alla proiezione speciale hanno partecipato Richard Gere e Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama ed ex presidente dei Tibetan Children’s Villages, rafforzando il legame tra spiritualità, impegno sociale e memoria familiare.

A livello distributivo italiano, il lungometraggio avrebbe dovuto uscire a partire dal 25 maggio 2025, ma ha trovato spazio nelle sale italiane solo per tre giorni, il 6, 7 e 8 ottobre 2025, grazie all’intervento di Wanted Cinema.

Trama di “Dalai Lama – La saggezza della felicità”

A quasi novant’anni, Tenzin Gyatso — uomo che ha attraversato il secolo come guida spirituale e voce della non violenza — si rivolge direttamente agli spettatori, condividendo riflessioni e consigli pratici per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Nato in una famiglia di contadini nel nord del Tibet e riconosciuto all’età di quattro anni come leader spirituale del suo popolo, ha dedicato l’intera esistenza a una rivoluzione silenziosa, fondata sulla compassione, sulla pace e sul dialogo interreligioso.

Il racconto ripercorre momenti chiave della sua vita, dalla brutale invasione del Tibet negli anni Cinquanta alla drammatica decisione di fuggire da Lhasa per rifugiarsi a Dharamsala, in India, dove nel 2025 vivono oltre 150.000 tibetani in esilio. Attraverso immagini inedite il film apre una finestra sulla sua quotidianità, nella casa arroccata tra le montagne, dove continua a ricevere ospiti e a difendere instancabilmente la causa tibetana e la pace nel mondo.

Con uno sguardo che abbraccia la crisi climatica, la globalizzazione e la natura delle relazioni umane, la narrazione invita a riflettere sull’equilibrio tra le antiche tradizioni del buddhismo tibetano e i valori della società moderna.

Tenzin Gyatso: una voce millenaria nel cuore del XXI secolo

Il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, è nel ventunesimo secolo una delle voci spirituali più autorevoli e riconosciute a livello mondiale. Nato il 6 luglio 1935 nel villaggio di Taktser, nel nord-est del Tibet, in una famiglia di contadini, fu identificato a soli due anni come reincarnazione del XIII Dalai Lama e intronizzato ufficialmente all’età di cinque. Il suo nome completo — Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso — incarna la continuità millenaria del buddhismo tibetano, che guida da oltre ottant’anni, un arco temporale che supera persino il regno della regina Elisabetta II. La sua esistenza è stata segnata da eventi storici di portata globale. Nel 1959, dopo l’invasione del Tibet da parte dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, al fine di non dover combattere fisicamente con l’uso della guerra decise di lasciare Lhasa, la terra dei tibetani e sua patria, e a rifugiarsi in India. A Dharamsala, dove tuttora risiede, ha fondato il governo tibetano in esilio, trasformando la sua condizione di profugo in un punto di riferimento internazionale per la difesa dei diritti umani, della libertà religiosa e della non-violenza.

Il suo percorso è stato raccontato in numerose opere cinematografiche e documentarie. Tra le più celebri, Kundun (1997) di Martin Scorsese ripercorre la sua giovinezza e l’esilio, mentre Seven Years in Tibet (1997), con Brad Pitt, si basa sull’esperienza dell’alpinista Heinrich Harrer. Documentari come Dalai Lama Renaissance (2007) e 10 Questions for the Dalai Lama (2006) ne offrono ritratti più intimi e riflessivi, evidenziando il suo impatto spirituale e culturale. Anche la letteratura ha dedicato ampio spazio alla sua figura: tra i testi più significativi emergono le autobiografie La libertà nell’esilio (1990) e La via della tranquillità (1998), accanto a opere di pensiero etico e spirituale come Etica per il nuovo millennio (1999) e Il potere della compassione (1995).

Nonostante l’enorme notorietà globale, il XIV Dalai Lama ha sempre rifiutato ogni forma di culto della personalità, definendosi semplicemente “un monaco buddhista”. Nel 2011 ha rinunciato volontariamente al ruolo politico di guida del governo tibetano in esilio, promuovendo una transizione democratica che ha segnato un passaggio storico nella leadership del movimento tibetano.

La sua forza risiede nella coerenza tra pensiero e azione: pratica quotidiana della compassione, adesione ai principi della non-violenza e fiducia nella responsabilità collettiva come motore del cambiamento. Questo lo ha reso una figura di riferimento trasversale, capace di parlare a credenti e non credenti, a leader e cittadini. Nel 1989 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno non violento e per il suo appello precoce alla tutela del pianeta, anticipando con lucidità temi oggi centrali come la giustizia climatica e la solidarietà globale.

Recensione di “Dalai Lama – La saggezza della felicità”

Parlare di tecnica cinematografica dinanzi a un lungometraggio documentaristico come Dalai Lama – La saggezza della felicità non risulta così interessante, o almeno non rappresenta la chiave di lettura più giusta e coerente per riflettere su questo lavoro. In questo documentario non conta tanto la resa tecnica, non conta tanto la regia o l’uso del montaggio, quanto piuttosto l’intento che lo anima: dare voce a Tenzin Gyatso, offrirgli la possibilità di raggiungere, attraverso il medium cinematografico, un’immensa platea di pubblico, al fine di comunicare un modo concreto in cui poter vivere la propria esistenza felicemente, un approccio che trascende ogni dinamica religiosa o spirituale.

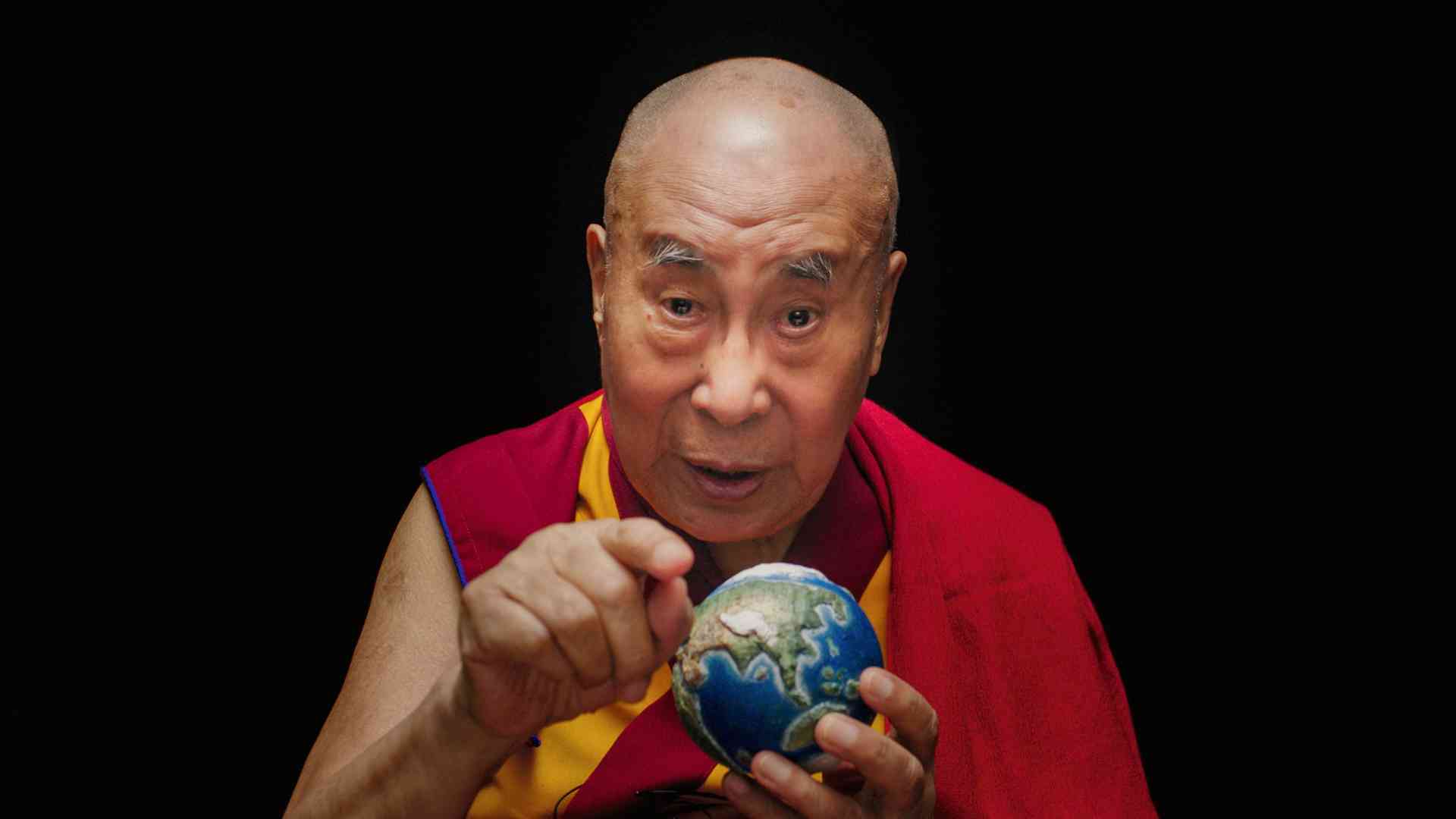

Tenzin Gyatso ci guarda, fissa l’obiettivo della macchina da presa con l’intento di parlare direttamente al cuore del suo interlocutore, cercando di raggiungerlo nel profondo, di toccargli l’anima, di smuovere dentro di lui qualche emozione, qualche ragionamento. Il suo desiderio è quello di condurre sulla retta via chi è intrappolato in un mondo egoistico e negativo, affinché possa abbracciare una nuova consapevolezza fondata sulla compassione, sull’amore e sull’autostima. Al tempo stesso, invita a riflettere e a liberare la mente dalle emozioni negative che avvolgono il nostro mondo competitivo, dove viviamo costantemente sotto stress e in lotta con gli altri: la rabbia, la gelosia, l’invidia. Emozioni dannose non solo per il nostro benessere individuale, ma anche per quello collettivo.

Con estrema lucidità mentale, in un discorso che oscilla tra meditazione e comprensione scientifica dell’esistenza, Tenzin Gyatso ci invita a porci domande interiori e razionali, riconoscendo che interrogarsi è cosa sana e giusta. All’interno del documentario ci conduce a riflettere su tematiche di importanza mondiale: dalla guerra alla crisi climatica, dalla coesistenza con il creato alla responsabilità etica dell’individuo. Questo monologo, sotto svariati punti di vista, può essere tranquillamente letto come una lezione introduttiva sull’arte tibetana della meditazione, intesa come forma di comprensione profonda dell’io e del sé.

Il Dalai Lama non si limita a denunciare i problemi del mondo, ma ci propone — o meglio, ci indica — un espediente per essere felici sulla Terra. Ci invita, attraverso la meditazione tibetana, a leggere la realtà in modo più oggettivo, abbandonando la lente deformante delle emozioni negative come l’odio, la rabbia e la gelosia. Emozioni che, come egli stesso ripete più volte, appartengono al ventunesimo secolo e ne segnano la deriva. L’umanità, secondo la sua visione, ha smarrito la propria strada, avviandosi sempre più verso un clima di odio e violenza.

Una lezione su come essere felici

Il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità potrebbe tranquillamente apparire come una lezione sul giusto modo di vivere, una riflessione profonda su ciò che ogni essere umano, in fondo, ambisce: la felicità. Alla fine dei conti, tutti noi desideriamo essere felici, e desideriamo che lo siano i nostri figli, i nostri genitori, le persone che amiamo. Il Dalai Lama non fa altro che indicarci una via, un percorso di meditazione e introspezione del proprio io, orientato a leggere il mondo non come una contrapposizione tra “io” e “loro”, ma come una comunità globale in cui vige un grande “noi”.

In questo senso, la pellicola espone al pubblico l’eredità spirituale del Dalai Lama, che non impone, ma spinge dolcemente verso ciò che già desideriamo essere. La guida tibetana effettua un invito universale a costruire un mondo più sano e felice, partendo da strumenti che già possediamo: la capacità di ascoltare, di comprendere, di agire con gentilezza. Sono capacità che ci appartengono fin dalla nascita, presenti nei neonati, ma che spesso perdiamo lungo il cammino, con la scuola, con l’età adulta, con le strutture sociali che abbiamo costruito e che ci schiacciano, allontanandoci dalla verità oggettiva e della felicità.

Il mondo che ci circonda ci trascina in una palude infernale fatta di razzismo, rabbia, gelosia, frustrazione e perdita di autostima, creando in noi distinzioni e sete di potere quando, a inizio della nostra esistenza, queste emozioni non sussistono. E proprio l’autostima, nella via tibetana alla felicità, è un elemento fondamentale: non un’autostima egocentrica, ma indirizzata alla compassione, alla capacità di riconoscere il valore dell’altro, di sentirsi parte di un tutto. Il Dalai Lama ci ricorda che la felicità non è un obiettivo esterno, ma una condizione interiore che nasce dalla trasformazione del nostro sguardo, dalla scelta consapevole di abbandonare le emozioni negative e di coltivare una visione più ampia, più equa, più umana.

Tra parola e immagine

Il film si sviluppa attorno a un lungo monologo del Dalai Lama, la cui forza comunicativa risulta talmente incisiva da poter reggere anche in assenza di qualsiasi supporto visivo o regia. La sua voce, pacata e profonda, guida lo spettatore attraverso riflessioni universali che non necessitano di artifici per essere ascoltate. Il montaggio interviene con discrezione, accentuando e accompagnando le parole del narratore attraverso una selezione visiva che alterna riprese originali e materiali d’archivio. È proprio nella ricerca e nell’integrazione dei filmati storici che il documentario raggiunge uno dei suoi momenti più pregevoli. Le immagini del Tibet prima dell’invasione cinese, la giovinezza di Tenzin Gyatso accanto ai genitori, le riprese dei bambini tibetani immersi in paesaggi che oggi sembrano appartenere a un mondo perduto, conferiscono alla narrazione una dimensione emotiva e storica di grande valore. Questi frammenti visivi non solo arricchiscono il racconto, ma lo radicano in una memoria collettiva che altrimenti rischierebbe di restare astratta, permettendoci di comprendere, in parte, cosa era il tibet prima dell’invasione e dell’esilio del Dalai Lama.

Pur nella qualità del materiale e nella cura della sua selezione, il montaggio nel complesso, in particolare nella seconda metà filmica, fatica a imprimere un ritmo drammaturgico efficace. La struttura visiva si limita spesso a sottolineare ciò che viene detto, senza costruire una tensione narrativa autonoma. Ne risulta una progressione statica, che nell’ulima parte del film tende a rallentare e a perdere forza emotiva. In particolare, la scelta di mostrare il Dalai Lama solo sporadicamente — evitando inquadrature fisse e prolungate sul suo volto mentre parla — priva il film di un contatto diretto e viscerale con il protagonista, che avrebbe potuto intensificare il coinvolgimento dello spettatore.

Una maggiore presenza visiva del narratore, magari attraverso momenti di silenzio o di sguardo, avrebbe potuto spezzare la linearità e restituire alla pellicola una dimensione più intima e cinematografica. Così com’è, il film rischia di assumere i tratti di una lezione spirituale più che di un’opera drammaturgica, con gli ultimi venticinque minuti che scivolano in una zona di contemplazione poco dinamica. Eppure, la potenza del messaggio e la qualità delle immagini d’archivio restano elementi di grande valore, capaci di sostenere l’interesse anche nei momenti di maggiore staticità.

In conclusione

Dalai Lama – La saggezza della felicità si configura come un documento spirituale più che cinematografico, un’opera che privilegia il contenuto rispetto alla forma, e che trova nella voce di Tenzin Gyatso il suo centro espressivo. Il film non cerca di stupire attraverso la regia o il montaggio, ma si propone come veicolo di un messaggio universale: la felicità come condizione interiore, fondata sulla compassione, sull’autostima e sulla capacità di liberarsi dalle emozioni negative. La struttura visiva accompagna con discrezione il monologo del Dalai Lama, integrando materiali d’archivio che restituiscono una memoria storica e affettiva. Pur con una progressione narrativa statica e una presenza visiva del protagonista limitata, il documentario riesce a trasmettere un invito profondo alla riflessione e alla trasformazione personale.

Note positive

- Monologo centrale intenso e diretto

- Messaggio universale e accessibile

Note negative

- Montaggio privo di tensione drammaturgica

L’occhio del cineasta è un progetto libero e indipendente: nessuno ci impone cosa scrivere o come farlo, ma sono i singoli recensori a scegliere cosa e come trattarlo. Crediamo in una critica cinematografica sincera, appassionata e approfondita, lontana da logiche commerciali. Se apprezzi il nostro modo di raccontare il Cinema, aiutaci a far crescere questo spazio: con una piccola donazione mensile od occasionale, in questo modo puoi entrare a far parte della nostra comunità di sostenitori e contribuire concretamente alla qualità dei contenuti che trovi sul sito e sui nostri canali. Sostienici e diventa anche tu parte de L’occhio del cineasta!

| Regia |

|

| Fotografia |

|

| Sceneggiatura |

|

| Colonna sonora e sonoro |

|

| Emozione |

|

|

SUMMARY

|

3.2

|