I contenuti dell'articolo:

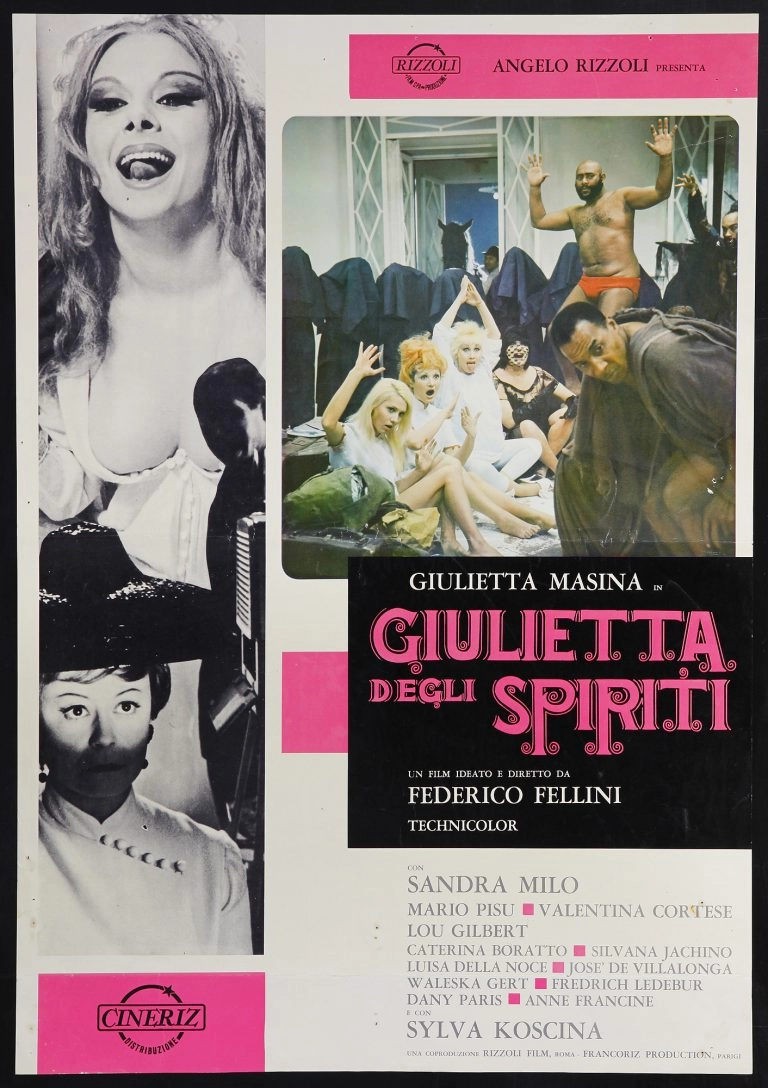

Giulietta degli spiriti

Titolo originale: Giulietta degli spiriti

Anno: 1965

Genere: Drammatico, Fantastico

Casa di produzione: Rizzoli Film, Les Films Concordia

Distribuzione italiana: Cineriz

Durata: Circa 137 minuti

Regia: Federico Fellini

Sceneggiatura: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano

Fotografia: Gianni Di Venanzo

Montaggio: Ruggero Mastroianni

Musiche: Nino Rota

Attori: Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu, Valentina Cortese, Valeska Gert, José Luis de Vilallonga, Sylva Koscina

Trailer di Giulietta degli spiriti

Informazioni sul film e dove vederlo in streaming

Giulietta degli Spiriti è un film del 1965 diretto da Federico Fellini, con un cast che include Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu, Valentina Cortese e Valeska Gert. La pellicola narra le visioni, i ricordi e il misticismo che supportano una donna di mezza età nel trovare la forza di lasciare il marito donnaiolo. Presentato in concorso alla 26ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film ha ricevuto nomination all’Oscar per i migliori costumi e la migliore scenografia. Inoltre, ha vinto il Golden Globe come miglior film in lingua straniera nel 1966, mentre Giulietta Masina è stata premiata con un David di Donatello per la sua interpretazione. Il regista Woody Allen ne ha realizzato una libera rielaborazione nel suo film del 1990, Alice.

Trama di Giulietta degli spiriti

Giulietta Boldrini (Giulietta Masina) è una benestante signora romana appartenente alla classe borghese: felicemente sposata con Giorgio (Mario Pisu), trascorre la stagione estiva nella propria villa a Fregene. Ma nel momento in cui la donna sospetta l’infedeltà del marito, la tranquillità della mondanità avvolta in feste lussuose e abiti sgargianti inizia a mostrare le proprie crepe. Giulietta, allora, inizia a esplorare la sua interiorità, confrontandosi con l’assoluta sregolatezza della vicina di casa Susy (Sandra Milo) e facendo riaffiorare gli spiriti che assediano la sua esistenza.

Recensione di Giulietta degli spiriti

È il primo lungometraggio a colori – dopo il mediometraggio Le tentazioni di Don Antonio nel film Boccaccio ’70 del 1962 – del cineasta Federico Fellini. Forse il meno apprezzato dalla critica italiana che, reduce dal trionfo estetico di 8 ½, ritrova sì il gusto felliniano per l’assurdo, ma non si lascia lusingare dal fasto e dalle cromie della pellicola. Il regista de I vitelloni e La strada sceglie la via dell’accusa all’alta borghesia romana, incarnata nella mite figura di Giulietta Masina, alle prese con una profonda crisi coniugale e le interferenze con il mondo degli spiriti. Adornano la scena i sontuosi costumi e le barocche scenografie, apparati curati da Piero Gherardi, solamente candidati alle categorie di appartenenza agli Oscar del 1967.

La critica italiana spende tante parole sul film di Federico Fellini successivo all’epocale svolta avvenuta con 8 ½: parole non sempre generose nei confronti del primo lungometraggio a colori del maestro riminese. Perché sì, la poetica del regista in Giulietta degli spiriti c’è tutta e all’ennesima potenza: forse troppa per i gusti dell’attento spettatore. Fellini infarcisce il suo film di fantasmi, ossia, quelli che la protagonista Giulietta vede in quanto dotata, a quanto pare, di un terzo occhio in grado di metterla in contatto con un universo altro e rilevatore della propria condizione umana. In tal senso, il cineasta premio oscar forza la mano su tale connotato, riempiendo la scena in tutti i sensi: la ricca scenografia barocca, i ricchissimi costumi, l’estrosità dei personaggi come Susy o le sorelle di Giulietta; sul piano oltreumano, ci sono invece gli spiriti che compaiono nei momenti di crisi della donna, sino al raggiungimento dell’apice nella scena finale della pellicola. Fellini esagera su tutti i fronti, realizzando un prodotto che Adelio Ferrero definisce come un turgore liberty, una dissipazione floreale, contaminazione viziosa di immagini oniriche, gusto incontrollato della deformazione: il tutto al fine di delineare una ferocissima critica volta alla classe borghese romana, letteralmente controllata dal fasullo buoncostume, dalle superstizioni, dal quieto vivere che, inevitabilmente, esplode nel tripudio di colori e ambienti dal gusto barocco.

Si rileva, allora, un dualismo radicato nel concepimento stesso della pellicola: da un lato, il piacere dell’estro visivo che sortisce nella cromia saturata delle scenografie, dei costumi, del trucco; dall’altro, la compattezza del quadro socio-culturale (la borghesia romana) e della narrazione (la crisi coniugale vissuta dalla protagonista). Un connubio che di certo ha fatto storcere il naso alla critica (più italiana che estera) rispetto al film di Federico Fellini, abituata, forse, all’autore fantasioso delle precedenti pellicole. Tuttavia, nella visione di Giulietta degli spiriti, non si più che rimanere incantati dalla maestria con cui gli elementi visivi e contenutistici vengono armonizzati in virtù del prodotto filmico. Il gusto per l’onirismo e la fantasticheria c’è tutto, nel lungometraggio del regista riminese, ben saldato nella critica sociale che ha il sapore di una sclerotizzazione del film di Michelangelo Antonioni La notte (1961): evidente, in tal senso, il rimando che avviene con la scena della festa debosciata a casa di Susy. Non è il Fellini di 8 ½, sì, ma la poetica del maestro riminese è viva e affascinante nonostante l’ancoraggio alla critica sociale; forse, un preludio di ciò che sarà il film del 1986 Ginger e Fred.

Allora, sorvolando le critiche rivolte all’eccesso che, tuttavia, non possono essere elise dal discorso, Giulietta degli spiriti sortisce come pellicola perfettamente aderente all’opera di Federico Fellini e dotata di guizzi assolutamente geniali: vedasi, ad esempio, la meravigliosa scena di matrice bergmaniana, della fuga del nonno di Giulietta sull’aeroplano dei primi del Novecento insieme alla sua amante; oppure, la scena del sogno della protagonista sulla spiaggia, così come la sequenza del primo incontro fra la donna e la rivale Susy. La dicotomia fra le due donne, in tal senso, è la chiave interpretativa del film: da un lato Giulietta, mite donna sottomessa alle regole imposte dalla società e dalla famiglia, accondiscendenza perfettamente interpretata da Giulietta Masina; dall’altro lato (della stessa medaglia, tuttavia) troviamo Susy, incarnazione dell’eccesso in ogni sua forma, dagli stravaganti abiti che sfoggia sulla scena alla conformazione architettonica della sua abitazione. Ed è un confronto tanto palese quanto reale: difatti, occorre necessariamente ricordare come Fellini, durante il matrimonio con la Masina, abbia vissuto una lunga relazione amorosa con Sandra Milo; un dettaglio di cronaca utile, in tal senso, a cogliere maggiormente la critica del regista verso le convenzioni sociali che cristallizzano gli individui come Giulietta nel proprio ruolo imposto dai canoni della convivenza. Solo il ricorso all’Altro, ai fantasmi di un mondo oltre il mondo, può, secondo Fellini, liberare la donna dalle regole che la soffocano in quella casa di Fregene che pare uscita da una pubblicità dell’epoca. Spiriti, quelli di Giulietta che fuoriescono dalla fantasia della caricatura felliniana che attraversa tutto il suo opus magnus.

In conclusione

Giulietta degli Spiriti”ha ricevuto critiche contrastanti in Italia nonostante la presenza della sua poetica e dell’abbondanza visiva. Il film esplora la crisi coniugale di Giulietta Masina e il suo legame con il mondo degli spiriti, presentando una ricchezza visiva e una fantasia eccessiva, non a caso il film è stato criticato per il eccesso. Nonostante le critiche sulla sovrabbondanza visiva e sul dualismo narrativo, il film rimane affascinante per l’unione magistrale degli elementi visivi e narrativi, rappresentando comunque un’opera significativa nel percorso di Fellini.

Note positive

- I meravigliosi costumi e le sontuose scenografie

- I personaggi caricaturali emblemi della marca fantastica del film

- La critica alla società borghese romana

Note negative

- L’eccessiva tinta barocca che definisce l’intero film

- La ripresa del tema della riflessione esistenzialista già analizzato nel precedente 8 ½ che appare forse ripetitivo