I contenuti dell'articolo:

Inhuman Kiss: The Last Breath

Titolo originale: Sang krasue 2

Anno: 2023

Nazione: Thailandia

Genere: Horror, Drammatico

Casa di produzione: Neramitnung Film

Distribuzione italiana: –

Durata: 123 minuti

Regia: Paphangkorn Punchantarak

Sceneggiatura: Pete Kasidej Sundararjun

Fotografia: –

Montaggio: Harin Paesongthai, Thunchanok Suthanintr, Joe Harin Paesongthai

Musiche: Rittee Joel Srichanwongse

Attori: Krissanapoom Pibulsonggram, Chanya McClory, Joe Cummings, Krisada Sukosol Clapp, Paul Spurrier

Trailer di “Inhuman Kiss: The Last Breath”

Informazioni sul film e dove vederlo in streaming

La Krasue è una figura femminile leggendaria profondamente radicata nel folklore thailandese, un’entità soprannaturale avvolta da un alone di mistero e terrore. Si manifesta nelle ore notturne con un aspetto inquietante: una testa fluttuante di donna, separata dal corpo, con lunghi capelli neri che ondeggiano nell’aria, quasi fossero mossi da un vento invisibile. Il suo volto, per quanto bello e aggraziato, cela una natura aberrante e spettrale. Il dettaglio più macabro, tuttavia, è rappresentato dagli organi interni ancora attaccati, come il cuore, che penzolano dal collo mentre la creatura si muove silenziosamente nel buio.

Questa presenza è spesso accompagnata da una luce fioca e intermittente, simile a un fuoco fatuo, che ne tradisce la presenza nei villaggi e nelle campagne thailandesi, dove si narra che vaghi incessantemente alla ricerca di cibo per placare la sua insaziabile fame. La sua dieta comprende carne cruda, sangue e persino rifiuti organici, un bisogno che sembra riflettere la natura maledetta della sua esistenza. Secondo le credenze locali, la Krasue è il risultato di una punizione karmica o di un antico sortilegio, inflitto a chi si è macchiato di colpe legate alla magia nera o ad atti sacrileghi.

Si racconta che, per celare la sua vera natura, questa creatura soprannaturale si annidi dentro il corpo di un essere umano durante il giorno, permettendogli di mantenere un’apparenza normale fino al tramonto. Ma quando cala la notte, la trasformazione ha inizio: la testa si separa dal corpo e inizia la sua peregrinazione, lasciando dietro di sé un involucro umano vuoto e immobile fino all’alba. Alcuni sostengono che la sua condizione sia contagiosa e che chiunque entri in contatto con i suoi fluidi corporei possa lentamente trasformarsi in una Krasue a sua volta, condannato a condividere il suo destino eterno.

Parallelamente a questa entità, nel folklore thailandese emerge anche la sua contrapposizione maschile: il Krahang. Questo essere, a differenza della Krasue, ha un’apparenza umana maschile durante il giorno, ma di notte si trasforma in una creatura capace di volare. La sua presenza è spesso legata a leggende di uomini che praticavano arti occulte e che, per effetto di una maledizione o di un rituale fallito, hanno acquisito questa doppia natura. Il Krahang è generalmente percepito come una figura pericolosa, capace di terrorizzare le comunità locali con le sue apparizioni improvvise e il suo comportamento imprevedibile.

Entrambi questi spiriti hanno trovato posto nell’immaginario collettivo thailandese, non solo attraverso il folklore e le credenze popolari, ma anche nel mondo del cinema horror – fantastico, dove sono stati reinterpretati in chiave moderna. La Krasue, in particolare, ha ispirato numerose produzioni cinematografiche, trasformandosi da leggenda popolare a icona horror, con variazioni che ne enfatizzano l’aspetto macabro e le sue implicazioni emotive – sentimentali. Un esempio significativo di questa evoluzione è rappresentato dal film Inhuman Kiss (2019), candidato per rappresentare la Thailandia agli Oscar nel 2019, e dal suo sequel Inhuman Kiss: The Last Breath, che hanno saputo mescolare tradizione e innovazione.

Il sequel del lungometraggio horror del 2019, Inhuman Kiss: The Last Breath, segna un netto cambio nella troupe tecnica, nella sceneggiatura e nel cast. Il regista Sitisiri Mongkolsiri, autore anche del soggetto del primo capitolo, abbandona il timone della saga incentrata sulla figura della Krasue, così come lo sceneggiatore Chukiat Sakveerakul. Al loro posto subentra Paphangkorn Punchantarak, che fa il suo debutto alla regia di un lungometraggio proprio con Inhuman Kiss: The Last Breath, assumendo anche il ruolo di unico sceneggiatore.

Anche il cast subisce importanti cambiamenti, influenzati dalle scelte drammaturgiche adottate da Punchantarak. Non ritroviamo più Phantira Pipityakorn nei panni di Sai né Oabnithi Wiwattanawarang nel ruolo di Noi; al loro posto, Krissanapoom Pibulsonggram—attore e cantante—interpreta il giovane Cloud, mentre Chanya McClory veste i panni di Sao. Il personaggio di Noi, invece, è affidato a Krissada Sukosol Clapp.

Il film, distribuito nelle sale thailandesi e cambogiane il 30 marzo 2023, arriva in Italia in modalità online su MyMovies One dal 26 aprile al 2 maggio 2025, grazie al 27esimo Far East Film Festival, dove partecipa fuori concorso.

Trama di “Inhuman Kiss: The Last Breath”

Vent’anni dopo la tragica scomparsa di Sai, Noi è tormentato da un’esistenza segnata dal dolore e dalla disperazione. Ogni giorno la sua vita è una battaglia contro un destino crudele e ineluttabile che lo ha condannato a un’agonia silenziosa e soffocante. La sua sofferenza si riflette nel sangue della figlia Sao, nata dalla sua defunta moglie e portatrice di un oscuro fardello: il germe del Krasue. Questa maledizione, trasmessa involontariamente da Noi, affonda le sue radici in un unico, fatale gesto—un bacio con Sai—che ha contaminato la sua stessa essenza, minacciando ora di consumare anche l’anima della piccola Sao. La bambina rischia di trasformarsi in una Krasue, proprio come era accaduto a Sai, e alla madre di Sao.

Determinato a impedirlo, Noi è disposto a tutto pur di proteggere sua figlia. Sa che, a causa della sua natura, Sao potrebbe essere uccisa dai cacciatori, proprio come accadde a Sai, e teme di rivivere quella tragedia. In cerca di un rimedio, trova un insperato alleato in Padre Augustine, un ecclesiastico inglese, uomo di fede e scienza. Il religioso tenta, con ogni mezzo a sua disposizione, di fabbricare un antidoto contro il Krasue: un medicinale a base di erbe capace di rallentare la progressione della malattia. L’antidoto sembra funzionare, contenendo l’evolversi della trasformazione in Sao, impedendo così uno spargimento di sangue.

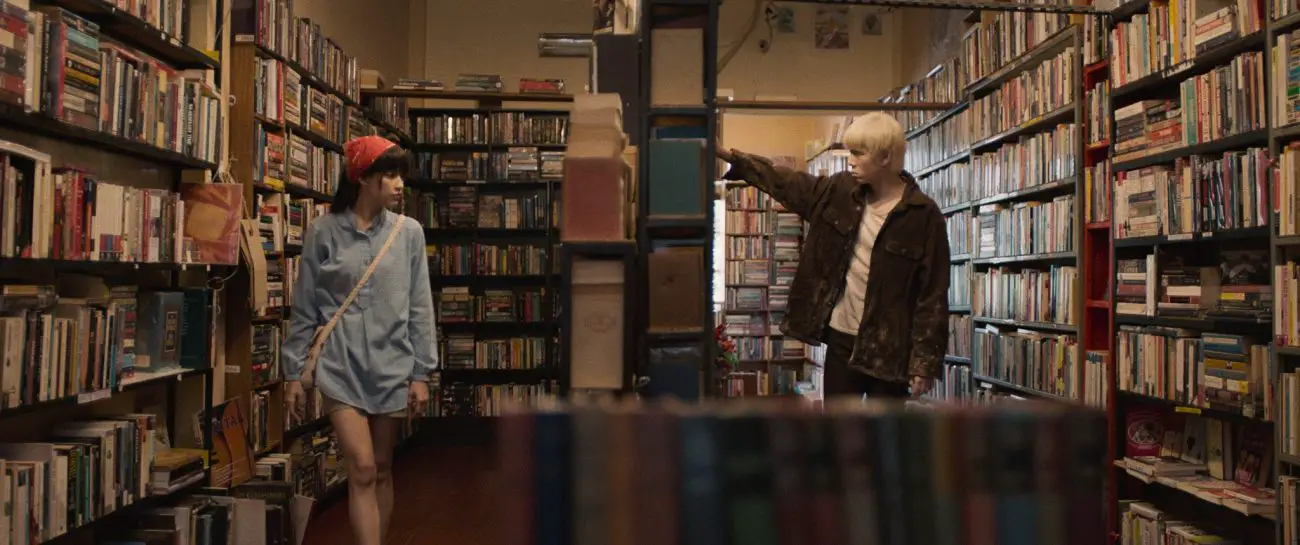

Nel frattempo, la bimba conosce Cloud, un bambino albino amante del disegno, che vive insieme al prete. Tra i due nasce immediatamente un’affinità caratteriale, poiché entrambi sono emarginati dalla società: Cloud per via del suo aspetto fisico, mentre Sao, a causa della sua malattia e per volontà di suo padre, conduce una vita solitaria, priva di amici. Tra loro nasce una buona amicizia, spezzata quando Noi decide di lasciare il villaggio e trasferirsi altrove, in una casa isolata da tutto e da tutti.

Diciannove anni dopo, Sao è ormai una giovane donna. Nonostante gli sforzi del padre, la sua natura si manifesta: di notte si trasforma in una Krasue, uscendo furtivamente dalla sua stanza per cacciare e uccidere animali nella foresta. Disperato, Noi fa ritorno da Padre Augustine per chiedere nuovamente aiuto e una nuova medicina. Questo ritorno permette a Cloud e Sao di rincontrarsi dopo tanti anni, risvegliando sentimenti sopiti e dando vita a una storia d’amore intensa.

Ma i pericoli sono in agguato. Sulle tracce di Sao c’è Pan, un krahang incaricato dal boss mafioso Dan di catturare la creatura e portarla viva in cambio di una lauta ricompensa. Il denaro potrebbe garantire a Pan una vita più serena per i suoi figli, spingendolo a completare la missione a ogni costo.

Recensione di “Inhuman Kiss: The Last Breath”

Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, Inhuman Kiss si configura come un horror fantasy mitologico dai toni sentimentali e adolescenziali, ponendo al centro della sua drammaturgia la tormentata storia d’amore tra Noi, un giovane aspirante medico, e Sai, una bella infermiera condannata, ogni notte, a trasformarsi in una Krasue e a seminare morte e terrore tra gli uomini e gli animali del villaggio. Tuttavia, la figura mostruosa del Krasue non è solo un elemento di orrore visivo: il film la trasforma nel fulcro di una narrazione profondamente umana e malinconica, esplorando il conflitto interiore di Sai, una giovane donna sospesa tra il desiderio di normalità e l’inesorabilità della sua metamorfosi. La sua battaglia emotiva diventa l’anima della drammaturgia, rendendo la sua condizione non solo una minaccia per gli altri, ma anche per sé stessa.

Il lungometraggio del 2019 non rinnega mai la propria vena orrorifica, mantenendo un ritmo registico e musicale tipico dei film fantasy-horror. Tuttavia, il terrore che si diffonde nel villaggio a causa di Sai si intreccia con una riflessione più ampia sulla condizione umana: l’emarginazione, la paura dell’ignoto e l’ineluttabilità del destino. Al di là degli elementi sovrannaturali, Inhuman Kiss è prima di tutto il racconto di un amore impossibile, un dramma adolescenziale dove la felicità è un’illusione, fugace e irraggiungibile. Infatti, la tensione che pervade la storia non è solo quella della persecuzione e del pericolo imminente, ma anche quella del desiderio soffocato e della speranza destinata a essere infranta. Il film trova la sua forza nella delicatezza con cui racconta la lotta tra ciò che i protagonisti vorrebbero essere e ciò che il destino impone loro di diventare, trasformando il genere horror – sentimentale in un potente veicolo di emozioni universali.

Nell’epilogo, Noi e Sai tentano disperatamente la fuga, sognando una vita insieme, lontano dalla paura e dalla persecuzione. Vogliono solo amare ed essere felici, nonostante tutto, nonostante il destino crudele che li ha marchiati. Tuttavia, come nelle grandi storie romantiche e drammatiche, il loro desiderio si infrange contro la realtà: Sai viene brutalmente uccisa dagli abitanti del villaggio mentre è ancora sotto forma di Krasue, spegnendo ogni speranza di felicità. La sua morte non è solo la fine di una creatura sovrannaturale, ma la definitiva distruzione di un amore che non ha mai avuto possibilità di sopravvivere. Il sogno di una vita insieme si dissolve in un istante, lasciando Noi solo, a raccogliere i frammenti di un futuro mai realizzato. Così, quella che doveva essere una fuga condivisa, come mostrato nell’incipit di Inhuman Kiss: The Last Breath, si trasforma nella solitaria ritirata di Noi, l’unico superstite, almeno fisicamente, di un amore devastato dal fato. La sua canoa, con accanto il corpo senza vita di Sai, scivola silenziosa sulle acque, allontanandosi dal villaggio che ha trasformato la loro speranza in tragedia. Il viaggio di Noi prosegue verso un altro luogo, un’altra esistenza, dove forse potrà ricostruire una vita. Ma la perdita lo accompagnerà sempre, perché fuggire non significa dimenticare, e il peso di ciò che è stato—e di ciò che non potrà mai essere—resta impresso nell’anima come una ferita indelebile.

Inhuman Kiss: The Last Breath, parte da qui ma tuttavia, non si sviluppa direttamente a partire dagli eventi del film del 2019. Non è il racconto di ciò che accade a Noi dopo la sua fuga in canoa, bensì la storia della figlia di Noi, Sao, ambientata vent’anni dopo quei tragici avvenimenti. Questo espediente narrativo permette allo sceneggiatore di riprendere l’essenza di Inhuman Kiss, ricreando una narrazione che strizza l’occhio al suo predecessore: una storia d’amore impossibile dal forte sapore adolescenziale. Come il primo capitolo, Inhuman Kiss: The Last Breath percorre la strada del racconto marcatamente sentimentale, costruendo un nuovo legame impossibile, questa volta tra Sao, interpretata magistralmente da Chanya McClory, e Cloud. I due giovani si innamorano perdutamente, ma il loro amore è ostacolato da un destino oscuro e infausto, che rende ogni tentativo di raggiungere una felicità autentica estremamente difficile, sia sul piano personale che di coppia.

Il sequel, per raccontare la storia di Sao, abbandona il bilanciamento tra fantasy e horror per abbracciare pienamente la dimensione romantica. Se nel primo capitolo la tensione e il soprannaturale erano elementi fondamentali, qui il regista Paphangkorn Punchantarak costruisce una storia d’amore intensa e malinconica, dove il fantastico diventa un mezzo per esplorare le emozioni più profonde dei protagonisti. Fin dalle prime scene, riferite ai due bambini, la pellicola evidenzia la sua estetica dolcemente sentimentale: la fotografia calda e avvolgente enfatizza l’intimità dei momenti, mentre la colonna sonora contribuisce a creare un’atmosfera nostalgica e struggente. Il linguaggio visivo è studiato per esaltare la delicatezza dei sentimenti, con inquadrature soffuse e movimenti di macchina fluidi che avvicinano il film a grandi storie d’amore cinematografiche. Rispetto al suo predecessore, che alternava il soprannaturale alla tensione horror, Inhuman Kiss: The Last Breath si immerge totalmente in un climax romantico e melodrammatico, quasi privo di elementi horror e con il fantasy sapientemente fuso in un contesto emotivo. La sua struttura narrativa e il tono generale ricordano le dinamiche di Twilight, accentuando il lato passionale e struggente della vicenda, ma con una narrazione più intima e poetica.

Seppur Inhuman Kiss: The Last Breath cerchi di mantenere un legame con il primo film, delineando una struttura drammaturgica che suggerisce l’espansione della storia in una saga, il risultato non appare completamente riuscito. Il sequel tenta di introdurre un nuovo approccio, accentuando il romanticismo e riducendo al minimo gli elementi horror, ma questa scelta non viene supportata da una sceneggiatura solida, rendendo la narrazione frammentaria e a tratti incoerente.

Uno dei problemi principali risiede proprio nella costruzione dei personaggi. Mentre il primo film riusciva a bilanciare il soprannaturale con lo sviluppo emotivo dei protagonisti, questo capitolo si concentra esclusivamente sulla dimensione sentimentale, senza però fornire caratterizzazioni adeguate. La figura di Cloud, in particolare, soffre di una scrittura incerta: il suo ruolo rimane enigmatico, non tanto per una scelta voluta di mistero narrativo, ma piuttosto per la mancanza di un approfondimento che lo renda coerente all’interno della storia. Cloud appare un personaggio poco chiaro a causa di un suo background mai spiegato e che lo rende troppo lacunoso. Cloud, per certi versi, diviene il Deus ex machina.

Una storia di padri e di mostri per destino

Il cuore tematico di Inhuman Kiss: The Last Breath si rivela ben più complesso di una semplice storia d’amore impossibile. Il film introduce un sottotesto potente e universale: il legame tra padri e figli e le azioni disperate che esso può generare. Noi e Pan, apparentemente opposti nella narrazione, sono in realtà speculari, entrambi mossi dallo stesso istinto primordiale: proteggere i propri cari a qualsiasi costo. La figura di Noi, seppur meno sfaccettata e più bidimensionale rispetto al primo film, incarna il protettore umano che si oppone alla brutalità del mondo sovrannaturale. Il suo amore di padre per Sao è il motore che lo spinge a lottare, anche quando la situazione sembra senza speranza. Tuttavia, la sua caratterizzazione più bidimensionale nel sequel rischia di indebolire il suo conflitto emotivo: la sua lotta è visibile, ma meno tangibile sul piano della profondità psicologica rispetto alla sua versione precedente.

Pan, invece, sfugge alla definizione di villain tradizionale. A differenza del Krahang del primo film, il suo comportamento non nasce da una crudeltà gratuita, ma da una necessità di sopravvivenza e dalla responsabilità di garantire un futuro ai propri figli. La sua caccia a Sao non è un mero atto di sopraffazione, ma piuttosto un obbligo imposto dalla sua natura e dalle circostanze, facendo emergere una tragedia sottile che permea il suo personaggio. La sua maledizione lo condanna a un destino di violenza, trasformandolo in una figura complessa e ambivalente, ben lontana da una semplice rappresentazione del male.

Il film dipinge Pan e Sao (i due mostri) non come antagonisti malvagi, ma come vittime di una condizione che li costringe a una brutalità inevitabile. Il loro comportamento non nasce da un desiderio di sopraffazione, ma da una necessità di sopravvivenza che li pone in un eterno conflitto tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. Diversamente dal Krahang del primo capitolo, che incarnava una minaccia senza sfumature di redenzione, Pan e Sao, come la stessa Sai del primo lungometraggio, trasmettono una profonda tragicità, diventando più che semplici figure antagoniste: sono esseri intrappolati in una condizione che li annienta. Questa condizione li porta a oscillare tra l’umanità e la ferocia, rendendo il loro lato mostruoso non un’espressione di malvagità, ma un riflesso della loro condanna. Il film sottolinea come la loro natura li costringa a compiere atti che non desiderano, ma che non possono evitare. Questo concetto richiama il tema della predestinazione e dell’inesorabilità del destino: il loro essere “mostri” non è una scelta, bensì una prigione dalla quale non possono fuggire, un ciclo di violenza perpetua che li costringe a nutrirsi di sofferenza per esistere.

Peccato, però, che la figura di Pan non venga approfondita a sufficienza, impedendo al film di raggiungere una maggiore complessità emotiva e narrativa. La mancanza di un’esplorazione più sfaccettata del personaggio priva la pellicola di una dinamica che avrebbe potuto elevarla ben oltre i confini di un semplice sequel romantico e fantasy-horror.

L’elemento visivo

Inhuman Kiss: The Last Breath porta avanti l’eredità drammaturgica e romantica del primo film, sebbene la sceneggiatura avrebbe potuto essere sviluppata con maggiore intelligenza, approfondendo meglio personaggi e situazioni. Tuttavia, l’elemento visivo e registico risulta sorprendentemente efficace, migliorando la resa estetica del mostruoso e introducendo modifiche—talvolta poco coerenti—nell’aspetto delle creature che popolano la narrazione.

La rappresentazione della Krasue subisce un’evoluzione significativa, mostrando per la prima volta il momento esatto in cui la testa si separa dal corpo. L’effetto visivo è straordinario, quasi ipnotico, e conferisce alla creatura un’aura spettrale ancora più suggestiva. La sua realizzazione artistica la rende quasi elegante nella sua mostruosità, e la fluidità dei movimenti, supportata da ottimi effetti speciali, esalta la doppia natura di Sai: sospesa tra umano e soprannaturale, tra il desiderio di normalità e la condanna di un corpo in perenne mutazione.

Parallelamente, il Krahang subisce una trasformazione non solo estetica, ma anche cinetica: abbandona il volo e assume un’andatura più fisica e brutale, avanzando a grandi balzi. Questo cambiamento accentua la sua bestialità, conferendogli una presenza più tangibile e terrena. Come per la Krasue, la metamorfosi del Krahang non è priva di conseguenze: il dolore della trasformazione diventa un elemento centrale, trasformando il processo da mero spettacolo visivo a esperienza drammaticamente umana.

I mostri di Inhuman Kiss: The Last Breath non sono semplici antagonisti o incarnazioni del male, ma esseri intrappolati in corpi che mutano contro la loro volontà, rendendo il loro destino ancora più struggente. La rinnovata estetica del film contribuisce a elevarlo oltre la pura dimensione horror: non si limita a suscitare paura attraverso immagini inquietanti, ma invita a riflettere sulla condizione delle creature, sulla loro sofferenza e sulla loro ambiguità esistenziale. I protagonisti sovrannaturali non sono più mere incarnazioni del terrore, ma figure tragiche che rappresentano il conflitto tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere.

In questo senso, Inhuman Kiss: The Last Breath diventa un’opera che trascende il genere horror, avvicinandosi a un filone più sofisticato, capace di esplorare l’identità e la mostruosità come due facce della stessa medaglia.

In conclusione

nhuman Kiss: The Last Breath riprende l’eredità romantica del suo predecessore, abbandonando quasi del tutto l’elemento horror a favore di una narrazione sentimentale e malinconica. Pur cercando di ampliare il suo universo attraverso nuove prospettive, la sceneggiatura presenta evidenti buchi narrativi e una superficialità che ne limita l’impatto emotivo. Tuttavia, il comparto visivo e la rinnovata estetica delle creature elevano il film, rendendolo una riflessione visivamente affascinante sul destino e sulla mostruosità.

Note positive

- Evoluzione visiva impressionante della Krasue e del Krahang

- Atmosfera romantica e malinconica ben costruita

- Buona interpretazione di Chanya McClory

Note negative

- Sceneggiatura con incongruenze e buchi narrativi

- Personaggi poco approfonditi, specialmente Cloud e Pan

- Manca l’intensità horror del primo film

L’occhio del cineasta è un progetto libero e indipendente: nessuno ci impone cosa scrivere o come farlo, ma sono i singoli recensori a scegliere cosa e come trattarlo. Crediamo in una critica cinematografica sincera, appassionata e approfondita, lontana da logiche commerciali. Se apprezzi il nostro modo di raccontare il Cinema, aiutaci a far crescere questo spazio: con una piccola donazione mensile od occasionale, in questo modo puoi entrare a far parte della nostra comunità di sostenitori e contribuire concretamente alla qualità dei contenuti che trovi sul sito e sui nostri canali. Sostienici e diventa anche tu parte de L’occhio del cineasta!

| Regia |

|

| Fotografia |

|

| Sceneggiatura |

|

| Colonna sonora e sonoro |

|

| Interpretazioni |

|

| Emozioni |

|

|

SUMMARY

|

3.4

|