I contenuti dell'articolo:

Inside Amir

Titolo originale: Inside Amir

Anno: 2025

Nazione: Iran

Genere: drammatico

Casa di produzione: Daroon Films

Distribuzione italiana:–

Durata: 112 minuti

Regia: Amir Azizi

Sceneggiatura: Amir Azizi

Fotografia: Nariman Farrokhi

Montaggio: Hadis Nazari

Musiche: Pirouz Nemati

Attori: Amirhossein Hosseini, Nader Pourmahin, Nariman Farrokhi, Hadis Nazari

Trailer di “Inside Amir”

Informazioni sul film e dove vederlo in streaming

La giuria delle Giornate degli Autori 2025, sezione parallela della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presieduta dal regista norvegese Dag Johan Haugerud e composta dalla produttrice italiana Francesca Andreoli, dal direttore della fotografia tunisino Sofian El Fani, dal curatore del Dipartimento di Cinema presso il MoMA di New York Josh Siegel e dalla regista e attrice franco-palestinese-algerina Lina Soualem, ha assegnato il GdA Director’s Award — premio dal valore di 20.000 euro, destinato per metà al regista e per metà al venditore internazionale — al lungometraggio iraniano Daroon-e Amir (Inside Amir) del cineasta Amir Azizi.

Regista classe ’84, Azizi ha iniziato la sua carriera dirigendo diversi cortometraggi, tra cui The Idiot (2007), Two Cold Meals for One Person (2009) e Family Portrait (2010), selezionati in festival nazionali e internazionali. I suoi documentari — Nature and Cities of Iran (2013), Wolf (2018) e Home (2022) — sono incentrati su tematiche locali e ambientali, e hanno ricevuto il plauso della critica. Il suo primo lungometraggio, Temporary (2015), è stato presentato al Festival di Pechino e al Med Film Festival di Roma, dove ha vinto il Premio speciale della giuria. Con Two Dogs (2020), ha partecipato al concorso di Varsavia, ottenendo riconoscimenti anche a Bangalore e in altri festival internazionali.

Le motivazioni della giuria per l’assegnazione del premio sono state le seguenti:

Il film che premiamo è una meditazione sul quotidiano. Ci ricorda come le routine di ogni giorno, i gesti e le conversazioni con gli amici, ci offrano al tempo stesso sicurezza e libertà. Con uno sguardo che, poco a poco, svela una vita complessa segnata dalla perdita e dal lutto, sullo sfondo dell’esilio e dei turbamenti sociali, il film ci pone domande fondamentali su cosa significhi appartenere e sui dubbi esistenziali che emergono a partire da tali riflessioni. È un film che si prende il tempo di ascoltare, e che mostra come incontri inaspettati e spontanei creino una vita ricca. I dialoghi precisi e la messa in scena restituiscono un forte senso di presenza, e da spettatori ci sentiamo invitati con generosità a far parte di un gruppo di amici, tanto nelle conversazioni intime e profonde quanto in quelle più leggere e quotidiane… Un altro grande piacere che questo film regala è il sottile uso di diversi periodi temporali, spesso nella stessa inquadratura e persino durante lo stesso giro in bici. È un onore assegnare il premio delle Giornate degli Autori a Daroon-e Amir di Amir Azizi

La pellicola, che vede nei ruoli dei protagonisti Amir Hossein Hosseini, Nader Pourmahin, Nariman Farrokhi e Hadis Nazari — quest’ultima al suo debutto in un lungometraggio — ha avuto la sua anteprima mondiale il 2 settembre 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Perla, con una seconda proiezione il 4 settembre alle ore 16:30, alla presenza delle star del film in sala.

Il film è stato inoltre reso disponibile sulla piattaforma streaming MyMoviesOne, all’interno del canale Biennale Cinema Channel, dove sarà possibile visionarlo fino all’11 settembre 2025 alle ore 20:00. Questa doppia modalità di fruizione — in sala e in streaming — conferma l’intento della Biennale di ampliare l’accessibilità del cinema d’autore, permettendo anche al pubblico remoto di partecipare all’esperienza festivaliera.

Trama di “Inside Amir”

A Teheran, Amir, un giovane squattrinato che lavora come portalettere, trascorre i suoi ultimi giorni prima della partenza per l’Italia, dove lo attende Tara, la fidanzata che ha lasciato l’Iran circa otto mesi prima. Ma il viaggio non è ancora iniziato, e Amir, immerso in uno stato di profonda malinconia, sembra sospeso in una quotidianità fatta di gesti ripetuti, incontri fugaci con i suoi storici amici, Nader e Nariman, e silenzi che si accumulano come strati di polvere emotiva.

La città lo avvolge, e la sua bicicletta — fedele compagna — lo accompagna tra vicoli, mercati e strade periferiche, diventando estensione del suo corpo e rifugio mobile. In questo vagare urbano, la bicicletta non è solo mezzo di trasporto, ma metafora di un’esistenza in movimento, fragile e precaria, che cerca direzione senza mai davvero trovarla.

Mentre prepara il distacco, piccoli eventi lo trattengono: una visita inattesa, una telefonata interrotta, un ricordo che riaffiora. Ogni angolo di Teheran sembra custodire un frammento della sua storia, e il tempo si dilata, perdendo la sua linearità. Il film segue Amir in questo limbo esistenziale, dove il passato non è ancora chiuso e il futuro non è del tutto aperto — una zona grigia dell’anima in cui il protagonista si muove con esitazione e vulnerabilità.

Scopriamo che anni prima, proprio per restare vicino a Tara, Amir rinunciò a un viaggio con la famiglia — un viaggio che si concluse in tragedia. Questo dettaglio, rivelato con discrezione, aggiunge una stratificazione emotiva al personaggio: Tara non è solo la donna che ama, ma il punto di svolta, la sopravvivenza, la possibilità di una vita alternativa.

Recensione di “Inside Amir”

Nostalgia e malinconia. Un senso profondo di nostalgia e malinconia. È ciò che emerge dalla visione della pellicola, un lungometraggio che fa di queste emozioni il suo epicentro, il suo fondamento drammaturgico. La narrazione si concentra interamente sulle ultime giornate di Amir a Teheran, restituendoci le emozioni di un giovane squattrinato che vive in una sorta di limbo interiore, in una condizione di profonda incertezza, dove il suo spirito e la sua volontà appaiono spaccati, divisi tra due mondi.

Da un lato, Amir — nonostante le mille difficoltà economiche — desidera restare nel luogo che chiama casa: Teheran, città che ama percorrere in bicicletta, città che lo accoglie con il calore dello zio e degli amici, con cui trascorre le serate in un contesto urbano e umano dolce, intimo, profondamente divergente dall’immagine stereotipata e conflittuale che spesso ci viene restituita dai telegiornali di stampo NATO. Il film, in questo senso, compie un gesto politico silenzioso ma potente: mostra un Iran quotidiano, affettuoso, fatto di relazioni e gesti semplici, lontano dalle narrazioni belliche e dai cliché occidentali. Il cineasta racconta, invece, l’affetto che gli iraniani hanno per la loro nazione, che gli penetra profondamente nel cuore.

Dall’altra parte, Amir desidera — inversamente — abbandonare la sua patria, il luogo che ha segnato la sua esistenza, per emigrare in Italia, dove lo attende Tara, la persona che ama profondamente, la donna che lo ha salvato da una probabile morte certa. Tara non è solo l’amore: è la promessa di una vita possibile, di una rinascita, di una via d’uscita dal dolore. Ma il giovane teme questo salto nel buio, questa migrazione, consapevole che una volta raggiunto l’estero potrebbe essere sopraffatto da un senso di malinconia e nostalgia verso la sua terra — sensazioni già vissute dal suo amico Nader, uomo trasferitosi in Brasile e poi ritornato a casa, spinto sia da difficoltà economiche sia da un profondo sentimento di sradicamento.

Così, il giorno in cui me ne stavo andando, continuavo a pensare: che cavolo sto facendo? Ed è esattamente quello che è successo! Le cose sono andate male per me.

Il film ci mostra così un conflitto esistenziale che non è solo geografico, ma identitario: restare o partire, conservare le radici o cercare altrove un nuovo senso. Amir è sospeso tra la fedeltà al passato e il desiderio di futuro, tra l’amore per la sua città e l’amore per Tara, tra la paura di perdere sé stesso e la speranza di ritrovarsi. In questo spazio interiore, la nostalgia non è solo un sentimento, ma una forza narrativa che guida ogni gesto, ogni esitazione, ogni sguardo.

Tara e la voce della nostalgia: costruzione drammaturgica e assenza visiva

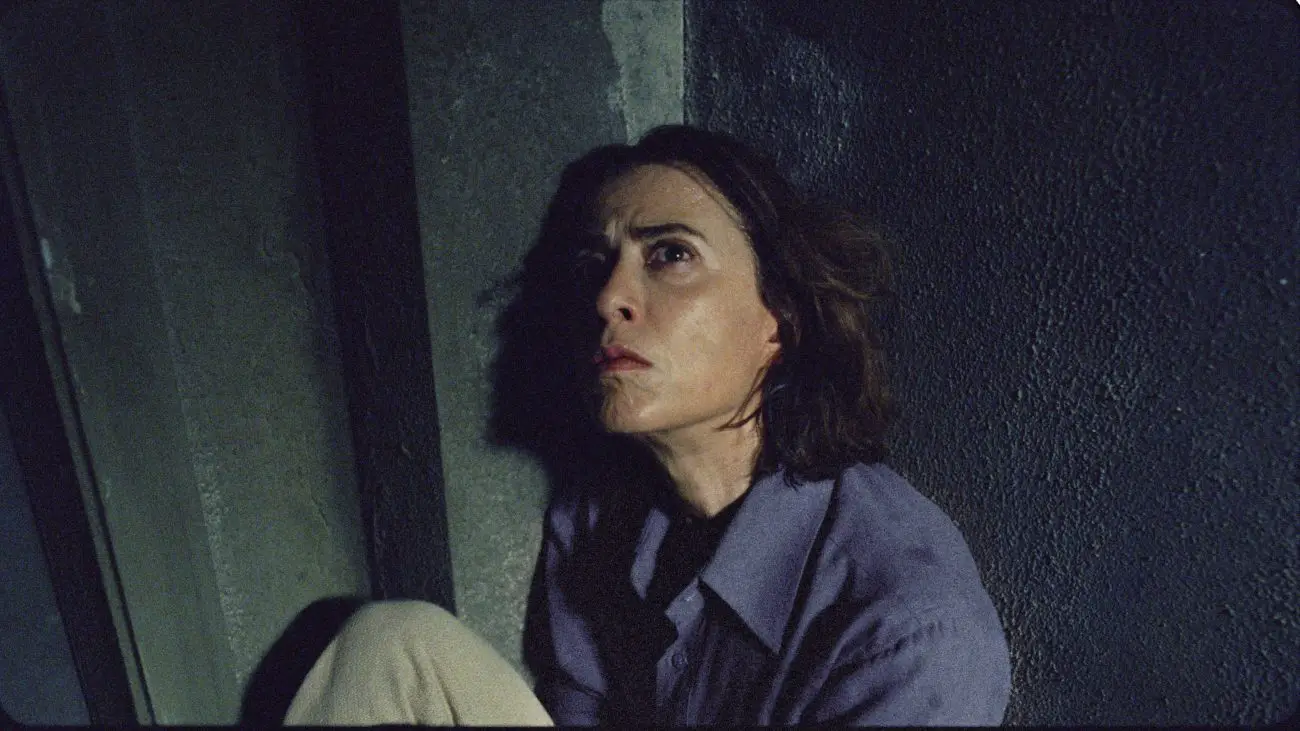

Il senso di nostalgia e di malinconia che vive perennemente in Amir — giovane indeciso se partire o rimanere, spinto al viaggio esclusivamente dal fluire degli eventi — è onnipresente anche nel personaggio di Tara, ben interpretata da Hadis Nazari. Nella prima metà della pellicola, non vediamo mai il suo volto: la sua presenza è esclusivamente uditiva, filtrata attraverso le svariate videochiamate che la ragazza effettua con il suo fidanzato iraniano. Questa scelta registica è significativa: Tara esiste come voce, come eco emotiva, come assenza che pesa più di una presenza.

Attraverso queste videochiamate, lo spettatore percepisce le emozioni della giovane, una ragazza che teme di aver sbagliato ad andarsene dall’Iran, che sente la mancanza della propria casa e, soprattutto, che prova una profonda malinconia per la sua vita a Teheran — per le passeggiate in bici con Amir, per quei momenti condivisi che ora sembrano lontani e irrecuperabili. Tara, che teme di abituarsi all’assenza dell’amato e dell’Iran, non vede Amir da circa sette mesi, e la sua voce tradisce un desiderio struggente di riabbracciarlo, di tornare a quella quotidianità semplice e affettiva che le manca profondamente.

Accanto a questa emozione nostalgica, la giovane prova anche un senso di tristezza nel vedere la condizione economica in cui vive il suo compagno. Come comprendiamo sin dalle prime scene, Amir non ha un becco di quattrino, nonostante lavori come portalettere. Vive senza corrente elettrica, costretto a trascorrere gran parte del tempo fuori casa, in compagnia dei suoi amici. Questo dettaglio non è solo narrativo, ma simbolico: la mancanza di luce nella sua abitazione riflette la precarietà esistenziale del protagonista, il suo stato di sospensione e vulnerabilità.

Se nella prima metà della pellicola lo spettatore ascolta esclusivamente la voce di Tara, nella seconda parte del lungometraggio la giovane fa finalmente breccia sullo schermo. Attraverso una serie di flashback, raccontati con una narrazione a ritroso, il film ci mostra la relazione sentimentale tra Amir e Tara. Lo spettatore, attraverso questi ricordi — forse appartenenti al protagonista, forse alla giovane — ricostruisce il legame tra i due: conosciutisi in un supermercato, accomunati dalla passione per la bicicletta, adoravano trascorrere le serate pedalando per chilometri nella tranquilla e caotica Teheran. Queste scene restituiscono corpo e profondità al personaggio femminile, che passa dall’essere una figura esclusivamente uditiva a diventare una presenza fisica e narrativa.

Tuttavia, l’unico limite riscontrabile è che, nella seconda parte — proprio quando Tara appare visivamente — viene quasi del tutto abbandonata la componente delle videochiamate. Questo passaggio crea una struttura disomogenea tra le due parti drammaturgiche: la transizione tra voce e corpo non è del tutto armonizzata, e il personaggio rischia di perdere quella continuità emotiva che lo aveva reso così potente nella prima metà del film. Una scelta che, seppur comprensibile dal punto di vista narrativo, lascia una lieve frattura nella costruzione complessiva del personaggio.

Inside Amir: regia poetica e viaggio interiore

Azizi, all’interno di Inside Amir, si dimostra perfettamente capace nel raccontare le sfumature interiori dei suoi personaggi — dal protagonista alle figure secondarie — attraverso la scrittura di una sceneggiatura intimistica e riflessiva, che prende vita visiva in maniera solida grazie alla mano del cineasta. La regia riesce a trasportare le emozioni del protagonista dalla carta al grande schermo, dando il là a una storia d’amore atipica, dove l’epicentro è quel senso di nostalgia, elemento emotivo che accompagna lo spettatore per tutta la durata dell’opera.

Il lungometraggio si muove entro piccole sfumature di vita quotidiana, attraverso incontri casuali — come quello con la pianista — e gesti rituali, come le numerose scene legate alla vita culinaria iraniana. Vediamo i personaggi prepararsi da mangiare, e Amir, spesso e volentieri, lo troviamo a chiacchierare mentre taglia verdure. Questi momenti, apparentemente ordinari, diventano veicolo di intimità e di sospensione, restituendo il ritmo lento e contemplativo della narrazione. Per trasmettere queste sensazioni, il cineasta adotta un approccio registico delicato, infondendo un profondo senso di poesia e dolcezza all’interno della pellicola. La messa in scena è costruita su inquadrature statiche e macchina fissa nelle scene casalinghe, e su un ritmo narrativo lento, talvolta sonnolento — proprio come il protagonista, che vive immerso in una lentezza esistenziale, incapace di prendere decisioni cruciali con rapidità. La velocità di pensiero, la furia dell’azione, non appartengono alla sua individualità e nemmeno al film, che ottiene un ritmo solo quando vediamo Amir in bici.

In questo senso, le scene in bicicletta diventano metafora inversa della condizione di Amir. Quando lo vediamo leggiadro e spensierato pedalare per Teheran, il protagonista acquisisce una velocità fisica che contrasta con la sua immobilità interiore. La bici, però, è anche metafora effettiva del viaggio che Amir sta compiendo: un percorso intimo e silenzioso, che precede quello fisico. Il suo procedere quotidiano in bici per le strade della città potrebbe dare l’impressione che non abbia mai iniziato alcun viaggio, rimanendo ancorato alla sua terra natale. Ma in realtà non è così. Difatti, il regista non è interessato a raccontare la partenza o la destinazione, bensì le emozioni e il viaggio interiore di Amir prima che si rechi in Italia. Le inquadrature che lo mostrano in bici, mentre osserva gli alberi sul ciglio della strada o ascolta il rumore cittadino, diventano espressioni di un saluto affettuoso alla città, di un uomo indeciso su cosa fare, ma che nel suo vagare sta già compiendo un distacco emotivo.

All’interno di queste scene, il sonoro assume un’importanza elevata. Il montaggio sonoro è curato con attenzione e sensibilità: nel corso del film udiamo una melodia al pianoforte e la voce di una donna che canta una canzone lirica italiana — brano che verrà eseguito per intero da una pianista nel corso della narrazione. Questo motivo musicale amplifica il senso di malinconia e dolce tristezza che abita il protagonista, diventando colonna sonora del suo stato d’animo. Accanto a questi suoni delicati, il film alterna efficacemente rumori urbani: dal traffico cittadino ai suoni meccanici, che evocano il caos di Teheran, fino al canto degli uccelli, che si fa più presente quando i personaggi attraversano zone alberate. Questa alternanza sonora non solo arricchisce la dimensione sensoriale del film, ma contribuisce a scandire il ritmo interno della narrazione, creando un equilibrio tra contemplazione e realtà.

In conclusione

Inside Amir è un film che non racconta un viaggio, ma lo prepara. Sharareh Azizi firma un’opera delicata e profondamente emotiva, dove la nostalgia diventa il motore invisibile di ogni gesto, di ogni pedalata, di ogni silenzio. Amir non è un eroe, ma un giovane uomo sospeso tra due mondi, tra due vite, tra due amori: quello per la sua città e quello per Tara. Il film non cerca risposte, ma accompagna lo spettatore in un percorso interiore fatto di esitazioni, di piccoli rituali quotidiani, di malinconie condivise. Un’opera che si muove lentamente, come il cuore di chi deve scegliere se partire o restare.

Note positive

- Regia poetica e intimista

- Sceneggiatura riflessiva e ben calibrata

- Uso efficace del sonoro per costruire atmosfera

- Interpretazioni

Note negative

- Ritmo narrativo talvolta troppo lento

- Riduzione della componente videochiamata nella seconda metà

L’occhio del cineasta è un progetto libero e indipendente: nessuno ci impone cosa scrivere o come farlo, ma sono i singoli recensori a scegliere cosa e come trattarlo. Crediamo in una critica cinematografica sincera, appassionata e approfondita, lontana da logiche commerciali. Se apprezzi il nostro modo di raccontare il Cinema, aiutaci a far crescere questo spazio: con una piccola donazione mensile od occasionale, in questo modo puoi entrare a far parte della nostra comunità di sostenitori e contribuire concretamente alla qualità dei contenuti che trovi sul sito e sui nostri canali. Sostienici e diventa anche tu parte de L’occhio del cineasta!

| Regia |

|

| Fotografia |

|

| Sceneggiatura |

|

| Colonna sonora e sonoro |

|

| Interpretazione |

|

| Emozione |

|

|

SUMMARY

|

3.8

|