I contenuti dell'articolo:

Inferno

Anno: 1911

Paese di produzione: Italia

Genere: drammatico

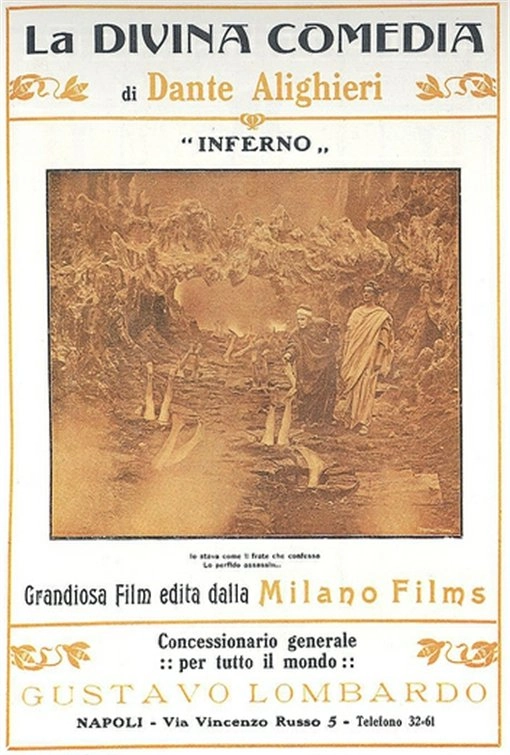

Produzione: Saffi-Comerio, Milano Films

Durata: 1 hr 8 min (68 min) (Italy), 1 hr 11 min (71 min) (UK)

Regia: Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro, Adolfo Padovan

Dop: Emilio Roncarolo

Musica: Raffaele Caravaglios (musica originale), Edgar Froese, Edison Studio (riedizioni)

Aspect Ratio: 1.33 : 1

Trama d’Inferno della Milanos Film

Narrazione fedele dell’inferno di Dante in cui il poeta fiorentino incontra Virgilio e si immerge negli inferi alla scoperta delle torture a cui, molti famosi personaggi, sono soggetti per tutta l’eternità.

Salvatore Papa L’Inferno (1911)

Salvatore Papa e Arturo Pirovano in L’Inferno (1911)

Recensione d’Inferno della Milanos Film

L’inferno è la prima cantica del primo libro de la “Commedia”, opera letteraria in volgare dall’immenso valore culturale scritta da Dante Alighieri (1 ed. 1321). L’intera cantica viene rappresentata con quadri in movimento nel 1911 da due produzioni cinematografiche italiane, in bianco e nero, nell’epoca del muto; la più piccola Helios Film di Velletri (regia di Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo) produce un cortometraggio di 15 minuti in 25 quadri/vedute animati preceduti da 18 didascalie e la colossale produzione della Milano Films (regia di Adolfo Padovan, Francesco Bertolini e Giuseppe De Liguoro) costituta da 54 quadri in un lungometraggio di un’ora e sette, considerato il primo film europeo di grande impegno letterario, artistico e anche economico.

Il corto della Helios Film precede di tre mesi l’uscita del kolossal dantesco, che si tratta del primo lungometraggio italiano della storia del cinema, costato la cifra di un milione di lire e due anni di duro lavoro.

L’Inferno costituisce un capitolo importante della cinematografia italiana legata al sommo poeta. Il lungometraggio è infatti un kolossal dei tempi d’oro del cinema italiano, il primo fra i lungometraggi italiani (fino al 1911 si erano prodotti solo cortometraggi) che ha imposto alla Milano Films un incredibile sforzo di mezzi e di uomini per la realizzazione. Il completamento del film ha richiesto due anni per un esborso della stratosferica cifra di un milione di lire.

cit. Delio De Martino, L’inferno (1911) e Dante’s Inferno (1924): Due capolavori del muto e la loro fortuna, Dante e l’arte, 39-56, 2016, p. 42.

Analisi d’Inferno della Milanos Film

Entrambe le versioni fanno riferimento alle illustrazioni di Gustav Doré (disegni dell’Inferno del 1861) e rappresentano visivamente e tramite gli effetti del trucco cinematografico i mostri che popolano i gironi dell’inferno. Il cortometraggio, pur essendo di grande suggestione visiva, è molto più sbrigativo e riassuntivo per via della durata, mentre il kolossal è di maggior respiro, concentrandosi con più attenzione sulla scenografia, le creature infernali e la penitenza dei dannati. Inoltre il lungometraggio, grazie a un investimento economico maggiore, ha effetti speciali magniloquenti di grande fattura (il movimento futuristico dell’elica circolare di Beatrice e il suo volo) ed espedienti cinematografici alla Méliès (Bertram dal Bornio che tiene in mano la sua testa mozzata, reso possibile dall’esposizione multipla).

Nel kolossal letterario vengono raffigurati mostri danteschi, quali il gigante re di Creta Minosse giudicatore delle anime (presente anche nel corto); Cerbero, il cane mitologico greco con tre teste; le arpie, leggendarie donne-uccelli (nel film uomini uccelli che nidificano sui rami, in cui i tronchi sono persone suicide che sono state metamorfizzate); il mostruoso Gerione, dal volto umano, corpo di serpente, zampe da leone, ali di pipistrello e coda velenosa di scorpione, che volando conduce i poeti nelle malebolge.

Nella settima bolgia abbiamo la continua metamorfosi dei ladri del denaro pubblico in serpi (e viceversa), garantita visivamente nel film tramite il montaggio. Di grande bellezza scenica è il gigante Anteo che prende sul palmo della mano i minuscoli Dante e Virgilio, che completeranno il loro viaggio infernale dopo la visione demoniaca nella Giudecca dell’enorme Lucifero, diavolo abnorme con corna e ali di pipistrello che sta divorando un uomo (nell’adattamento della Helios ci viene specificato dalla didascalia che si tratta del “peccatore Giuda, il traditore”).

Il rigore filologico del film fu garantito da uno dei produttori, lo scrittore Adolfo Padovan. I 54 quadri invece si ispirano alle celebri incisioni di Gustave Doré, ma con precoci e impressionanti effetti speciali che ricordano quelli di George Méliès, il mago pioniere del cinema francese: personaggi che prendono il volo, animali in scena, corpi squartati e mutilati o in continua metamorfosi, creature mostruose rese con tecniche, come doppie e triple sovrapposizioni, che oggi possono sembrare ingenue, ma che allora apparivano spettacolari e di enorme impatto visivo. Gli effetti speciali derivavano dal mondo teatrale e furono spesso realizzati con corde e macchinari che permettevano ai personaggi di librarsi in volo o sollevarsi da terra.

Particolarmente suggestivo fu Lucifero con gli occhi rivolti non a Dante (già nella Commedia Satana non si sofferma sul poeta) bensì verso gli spettatori. Si tratta di una sorta di “sguardo in macchina” che sembra richiamare un modello reso celebre dal film Viaggio nella luna di Méliès del 1902. Doré ed effetti speciali (fra i quali il volo dei lussuriosi e il gigantismo di Minosse) caratterizzano d’altronde anche L’Inferno della Helios Film.

Tecnicamente va sottolineato che la mdp, oltre a inquadrature fisse e statiche, si muove anche con panoramiche orizzontali, in questo tripudio di letteratura, mostri, comparse, movimento e tecniche cinematografiche.

Note positive

- Episodi ben rappresentati

- Buoni effetti speciali considerando l’epoca

Note negative

- Lentezza narrativa per l’epoca di oggi